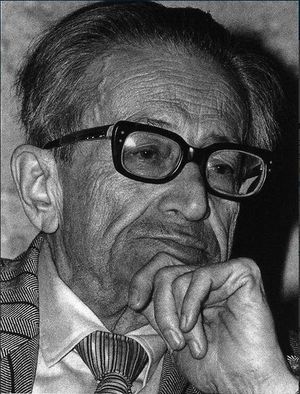

Сандлер Асир Семёнович - журналист, писатель, репрессирован

Сандлер Асир Семёнович - журналист, писатель, репрессирован[править]

1917 - 1996

Асир Семенович Сандлер родился в Баку 17 января 1917г. в семье работника таможни.

В 1933г. он поступает на факультет русского языка и литературы Института заочного педагогического образования и повышения квалификации педагогов.

В 1936–1938 г.г. служит полковым учителем в зенитно-артиллерийском полку в Баку. Начинает заниматься литературной деятельностью.

В сентябре 1939г. его переводят по службе в г. Ленкорань.

12 декабря 1941г. положному обвинению Сандлера арестовывают в Баку.

С конца декабря 1941 по лето 1942г. , пока идет следствие, его держат во внутренней тюрьме НКВД Баку.

По окончанию следствия Военный трибунал Закавказского военного округа выносит Сандлеру смертный приговор, который после ходатайства о помиловании, был заменен 10 годами ИТЛ.

4 января 1944г. Сандлер был отправлен по этапу в Благовещенск близ Кулунды.

До 1946г. он находился в лагере для бытовиков (Касли Челябинской области), работая на заводе художественного литья.

В 1946г. он получает вторую, т.н. лагерную судимость. Приговор: 8 лет ИТЛ (ст. 58) с последующей ссылкой на 5 лет и поражением в правах на последующие на 5 лет.

В 1947г. Асир Семенович попадает в пересыльный лагерь в бухте Ванино, где его зачисляют в культбригаду.

В конце 1947г. его отправляют этапом на Колыму. Здесь до 1948г. он находится в лагере около посёлка Ягодный. Работает в культурно-воспитательной части (КВЧ), а затем на прииске «Штурмовой».

С 1949г. до середины 1952г. он проходит особые лагеря на Колыме, в частности Берлаг (конец 1951 – март 1952).

В начале июня 1952г. его отпускают из лагеря, и с 6 июня он на правах ссыльнопоселенца живет на окраине Магадана.

В 1956г. Асир Семенович Сандлер был полностью реабилитирован.

Асир Семенович Сандлер в лагерях писал настоящую, подлинную историю своим знаменитым «узелковым письмом». Поскольку политзэкам иметь бумагу и письменные принадлежности запрещалось, он использовал почерпнутую у Джека Лондона идею зашифрованных на нитках текстов. Катушки с нитками он передавал на волю.

До конца своих дней А.С. Сандлер жил в Магадане, работал в местной печати.

Он автор двух книг, вышедших в Магадане:

«Узелки на память» (1988),

«Современники ГУЛАГа» (совместно с М. М. Этлисом, 1991).

Бывшие узники ГУЛАГа Асир Семенович Сандлер и Мирон Маркович Этлис основали в Магадане историко-просветительное правозащитное и благотворительное общество «Мемориал».

В 1990-ых годов вместе с другими реабилитированными политзэками и их друзьями, близкими, родными задумали увековечить память мучеников советского режима.

Летом 1991г. участвовал в открытии памятника жертвам политических репрессий (камень с мемориальной доской) на «Серпантинке» (Колымская внутренняя тюрьмы смертников).

В 1996г. А.С. Сандлер скончался.

Источники:

сайт "Воспоминания о ГУЛАГе"

журнал "Словесница искусств"

Отрывок из книги А.С. Сандлера и М.М. Этлиса "Современники ГУЛАГа: Книга воспоминаний и размышлений"[править]

Для меня в детстве, кроме матери, которую я очень любил, был центром притяжения мой дядя, двоюродный брат отца Абрам Григорьевич.

Семейство наше эмигрировало в Баку после начала первой мировой войны из города Кременца, из Западной Украины. Жизнь там, на родине родителей, видимо, не была для них легкой, никакой ностальгии они не испытывали и тех мест почти не вспоминали.

Об отце, который умер в 1933 году, ничего яркого рассказать не могу. Запомнились жившие с нами в одной большой квартире три сестры матери, старые девы, ремесленницы-модистки. Отец был постоянно занят, работая на таможне, а потом «чиновничал» по профсоюзной линии.

Дядя до мировой войны объездил всю Европу, учился в Германии.

Это был широкоплечий человек невысокого роста. Невысокого потому, что с пятнадцати лет занялся поднятием тяжестей — штангой. Кроме штанги — гимнастика, хорошо работал на кольцах. В довоенное время гимнастика не была столь распространена, как ныне, и первый крест на кольцах я увидел в его исполнении.

До сих пор помню: воротничок сорок третьего размера, окружность бицепса — сорок три сантиметра и такая же окружность икроножной мышцы.

Дядя был холостяком. Я как-то узнал из разговора матери с моей теткой, что он был в молодости влюблен, но без взаимности, и остался одиноким.

В четыре года я уже свободно читал: дядя выучил меня по своей методе. Лежа на тахте,подзывал меня, брал за руку, и я знал, что пока не назову определенную букву из заголовка газетной статьи, железное кольцо его пальцев не разомкнется. Чтобы поскорее освободиться и побежать во двор к сверстникам, я напрягал свой умишко до предела. Метод сработал быстро и эффективно.

Однажды, гуляя с матерью, я вдруг прочел слово. Это слово было «Булочная». Я был потрясен этим открытием и закричал: «Мама! Мама! Булочная!» И пошло чтение вывесок, объявлений, названий кинотеатров, всей информации, которой перенасыщен большой город.

Дядино воспитание было своеобразным. Однажды зимним вечером он сказал мне: «Одевайся, пошли!» И мы пошли за город... на кладбище. Так он приучал меня не бояться того, о чем говорится в страшных сказках. Был и такой метод: закрывал в совершенно темной комнате, приучая не бояться темноты. И все прочее в том же духе.

Первой книгой, которую я прочел в пятилетнем возрасте, был роман Бернгарда Келлермана «Братья Шелленберг». Дядя не жалел на меня времени. Он был по образованию биологом, занимался ботаникой, но отнюдь не был ученым сухарем: очень любил поэзию и хорошо читал стихи. Следил он за моим русским языком, за правильностью ударений и особенно произношения.

Запало в память, как он читал стихи Алексея Толстого: «Опричнина да сгинет, он рек, перекрестясь, и пал жезлом пронзенный Репнин, правдивый князь...».

Потом пошли рассказы об Иване Грозном, Малюте Скуратове, о Петре Великом.

Единственное, в чем его педагогическая работа потерпела полное фиаско,— это приучить меня к спорту.

Дядя музыкального образования не имел, по обладал абсолютным слухом, а мне от природы медведь на ухо наступил. Дома по вечерам пели маленьким хором, квинтетом. Я отчаянно фальшивил, и дядя задался целью развить до какой-то степени мой музыкальный слух. Приобрел очень хорошее немецкое пианино и заставил учиться играть. Десять лет продолжались занятия. Оказалось, что у меня неплохие данные. Лист шел прекрасно, но Шопен...

И все-таки он своего добился: научил меня понимать музыку, развил до какой-то степени музыкальный слух.

В Баку в тридцатые годы действовала, как сказали бы теперь, филармония. Называлась она почему-то ОСГД — Общество смычки города с деревней.

В концертном зале свободно размещался весь оркестр ленинградской оперы, приглашали знаменитейших солистов, певцов, скрипачей, пианистов.

Там я впервые услышал молодого Гилельса, скрипачку Галину Баринову. Дирижировал оркестром один из самых замечательных дирижеров того времени Гаук. Он открывал сезон, и много лет подряд в программе была «Шехерезада» Римского-Корсакова.

Дядя водил меня почти на все концерты. Помню, что приглашали не только самых именитых наших дирижеров, но и дирижеров из Европы и Америки: дирижера венской оперы Гейнце Унгера, парижской — Репе Батона и многих других с мировыми именами.

Богатый нефтью Баку позволял себе тратить твердую валюту. И каждый из гостей неизменно включал в репертуар «Шехерезаду».

Работал дядя в каком-то институте, связанном с ботаникой и растениеводством, но воспринимал я его больше со стороны гуманитарных интересов. Получалось так, что он склонял меня именно к изучению языков и литературы.

В нашем большом четырехэтажном доме, кроме нас, жили только иранцы. Тогда они именовались персами, были персидскими подданными, получали из Тегерана и Тавриза дефицитные товары и прекрасно жили, спекулируя этими товарами.

С самого раннего детства моими товарищами во дворе были мальчишки-персы, и я начал свободно говорить на фарси, на персидском.

В русских школах обязательным был азербайджанский язык. Преподавал его нам чудесный педагог — знаток фарси Мамед Джавадович.

Не помню, как получилось, но в школе на перемене мы случайно разговорились, и учитель зазвал меня к себе домой. Мое воображение поразили огромные фолианты, некоторые в переплетах из телячьей кожи, и все — на фарси, в том числе и рукописные.

Не беря никаких денег, Мамед Джавадович тратил на меня через день около часа. Дома я об этом не говорил, но однажды, не удержавшись, рассказал все дяде. Почему-то думал, что он будет против. Но получилось иначе: он пришел вместе со мной к моему учителю, они познакомились, и в дальнейшем подружились.

Авторитету дяди я обязан тем, что был в самом конце двадцатых — начале тридцатых годов принят, пусть не на равных, в сообщество ребят значительно старше меня.

Судьба этих ребят мне неизвестна. Они принадлежали к поколению, разительно отличавшемуся по уровню культуры и широте интересов от того поколения, которое стало «моим» в юности. Как сложилась их жизнь после переломных лет?

Имена и фамилии помню по сей день:

Лева Бегляров, романтик, поклонник Джека Лондона; студент Миша Таривердян, постарше Левы, я часто бывал у него дома, там было нечто вроде литературного клуба; Слава Серебряков, поэт, сын поэта, его отец — литературовед, переводчик с восточных языков; Володя Гроссгейм, уже значительно старше других.

Общение с «пиитами» сказалось и на моих школьных делах.

Было это в 1930 году или чуть позже. Однажды кто-то принес журнал, предназначавшийся для педагогов-словесников.

В статье в разносном стиле говорилось о том, что в одной из бакинских школ седьмой «а» увлекался литературой, седьмой «б» — биологией, и все, мол, бесконтрольно. И было, как пример, опубликовано четверостишие:

- А вы, надменные гибриды,

- Отметок жалкие рабы,

- Потомки трупов, индивиды,

- Ошибки папы и судьбы...

И полностью мое имя и фамилия!

Скандал был страшный. В статье по поводу этих стихов было немало красноречивых ярлыков.

На родительское собрание пошел дядя. Вернулся в отличном настроении, положил передо мной журнал и сказал:

- «Вот ты и прославился на весь Советский Союз. Недурственно, хотя и эпигонство. Не лишено юмора, не лишено... В школе будут ругать, но ты не переживай».

Не миновала дядю горькая чаша.

Встретился я с ним в лагере под Баку в 1942 году. Столкнулся лицом к лицу на парах.

Середина лета, чудовищная жара. Дядя сидел обнаженный до пояса, его еще совсем недавно мощные мышцы уже превратились в нечто морщинистое, дряблое и обвисшее. Передних зубов не было.

Он, почти как все физически тренированные люди, в условиях систематического недоедания и десятичасового рабочего дня на каменоломнях сгорал особенно быстро.

Дядя остался верен себе: никаких объятий и прочих сантиментов. Протянул руку, и я ощутил слабое пожатие.

Когда провели актировку, результат которой для меня был предопределен лаконичной характеристикой начальника лагеря — «контрреволюционер Сандлер», дядю сактировали. После этого он вернулся домой и прожил еще девять лет инвалидом.

Помню его последний день в лагере. Я доедал свою пайку, а он отворачивал лицо, чтобы не видеть хлеба. И я впервые по-настоящему осознал, до чего же нас довели!

Это очень точное слово «довели», как и производное от него лагерное «доходяга».

Разломил остаток хлеба и протянул ему половину. Увидел, как дядя сглотнул слюну и, отодвинув мою руку, коротко сказал: «Не надо, тебе же работать...» и отвернулся.

На следующий день его выпустили, и больше мы с ним не встретились.

Он хотел, чтобы я стал журналистом...

--Jonka 13:09, 18 июня 2013 (CEST)