Зорин Леонид Генрихович - драматург, прозаик, сценарист

Обсуждение статьи ЗДЕСЬ

Зорин Леонид Генрихович - драматург, прозаик, сценарист[править]

1924 -

Официальная справка[править]

Родился 3 ноября 1924 года в Баку.

В 1946 окончил Азербайджанский университет им. С.М.Кирова, в 1947 – заочное отделение Литературного института им. А.М.Горького.

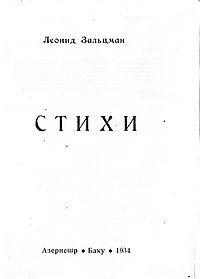

Первая книга стихов Зорина (1934) была замечена Горьким (статья "Мальчик").

С 1948 Зорин живет в Москве, где в 1949 на сцене Малого театра была поставлена его первая пьеса – "Молодость", а в 1953 – сатирическая пьеса "Откровенный разговор".

Пьеса Зорина "Гости" (1954), резко обличавшая социальную несправедливость, господство бюрократии, была подвергнута широкомасштабной критике за «одностороннее» изображение советской действительности.

В пьесе "Чужой паспорт" (1957), поднимающей вопрос о честности и правдивости как неотъемлемых качествах настоящего коммуниста, по сути, вновь возникает проблема ответственности правящего слоя перед народом, но уже в аспекте, который отныне станет определяющим в творчестве Зорина – нравственном, этическом, диктующем, по мысли автора, весь строй мыслей и поведения человека и всего социума.

В этом же русле – и постановка Зориным актуальной в отечественной литературе второй половины 1950–1970-х годов (в т.ч. в пьесах В.С.Розова, «городской» прозе Ю.В.Трифонова и др.) проблемы борьбы высоких моральных начал с «мещанством» и «вещизмом» в сознании «части» советских людей (пьеса "Конец и начало", другое название "Светлый май", 1957), и одно из первых литературных разоблачений беспринципности в научной среде (комедия "Добряки", 1958), и лирические драмы – о становлении характера юного современника ("Увидеть вовремя", 1960) и противостоянии честности и карьеризма в острый период 1934–1961 (пьеса "Друзья и годы", 1961).

Среди многочисленных последующих пьес Зорина:"По московскому времени (1961), ряд лет не сходившая с советской сцены," Палуба" (1963), "Римская комедия" (1964), подвергавшаяся цензурной редактуре из-за прозрачных намеков, справедливо усмотренных в критической постановке проблемы взаимоотношения художника и власти «далекого прошлого» и обосновании принципа их несовместимости; историко-документальные, отличающиеся «объективностью и терпимостью в показе противоборствующих лагерей, а также нравоописательные, как на историческом, так и на современном материале, пьесы "Декабристы", "Энциклопедисты" (обе 1966), "Серафим, или Три главы из жизни Крамольникова" (1967), "Коронация" (1968), "Стресс" (1969), "Медная бабушка" (1970), запечатлевшая тягостные дни Пушкина в аспекте уже обозначенной Зориным дилеммы противостояния зависимого, опутанного бытом творца и власти; "Театральная фантазия" (1971); "Транзит" (1972); "Покровские ворота" (1974); "Царская охота" (1974, постановка 1977; по трем последним сняты одноименные кинофильмы); "Незнакомец" (1976); "Измена" (1978); "Карнавал" (1981); "Счастливые строчки Николоза Бараташвили" (1984); "Пропавший сюжет", "Цитата"(обе 1985).

Поставленная в конце 1960–1970-х годов во всех театрах страны "Варшавская мелодия" (1966) явилась этапной в истории современной отечественной драматургии не только в силу своей относительной литературно-сценической новизны (действие с неослабевающим напряжением держится на монологах и диалогах двух персонажей), но и благодаря актуальности и остроте поднятой в ней проблемы – права полюбить человека иной государственной принадлежности (любовь польской девушки Гели и русского юноши Виктора, которую они пронесли через всю жизнь, не смогла привести их к счастливой совместной жизни из-за закона, принятого в СССР после войны и запрещающего браки с иностранцами). Так обнажается лейтмотивная (и концептуально оптимистичная) мысль Зорина об искажении властью, системой естественной человеческой природы.

Мелодраматическое начало, тонкая (и в то же время «крупнокадровая» и конфликтно-контрастная) психологическая нюансировка, мягкая ностальгическая тональность, пронизанная печалью и юмором, особенно отличающая зрелое творчество писателя, способность драматурга чутко реагировать на «болевые точки» сегодняшнего бытия, его широкая эрудиция, склонность к свободным культурно-историческим реминисценциям и параллелям, к литературным новациям и жанровому разнообразию (что отчасти обозначил и сам автор, подразделяя свои пьесы на «исторический театр», «лирическую трилогию», «задумчивые комедии» и т.п.) обеспечили Зорину одно из ведущих мест в развитии современного отечественного театра.

Зорин выступает также как киносценарист (главным образом по собственным пьесам, в т.ч. фильмов), переводчик, публицист и театральный критик. Его перу принадлежат романы "Старая рукопись" (1980), "Странник" (1984), "Злоба дня" (1992), повесть "Главная тема" (1981), книга мемуаров "Авансцена" ("Записки драматурга", 1995), и ряд рассказов, в которых также основной является драматургически острая тема противостояния «естественного» человека (и народа) бесчеловечной системе управления, подкрепляемая неизменной верой Зорина в нравственную победу и окончательный (в исторической перспективе) приоритет «добра».

Фильмография.Сценарист[править]

- Тяжелый песок (2008) (сериал)

- Царская охота / The Royal Hunt (1990)

- Закон (1989)

- Проделки Скапена (1985)

- Покровские ворота (1982)

- Свидание (1982)

- Транзит (1982)

- Добряки (1979)

- По улице комод водили... (1978)

- Всегда со мною (1976)

- Гроссмейстер (1972)

- Melodie van Warschau (Бельгия.1970)

- Секундомер (1970)

- Скверный анекдот (1966)

- Друзья и годы (1965)

- Мир входящему (1961)

- Человек ниоткуда (1961)

Член СП СССР (1942), Русского ПЕН-центра.

Награжден орденами "Знак Почета", Дружбы народов (1986). Лауреат конкурсов на лучшую комедию (1977). на лучшую пьесу о деловых людях России (1995), Всероссийского конкурса драматургов (1996). Премии "ЛГ" (1975, 1982), ж-ла "Крокодил" (1983), фонда “Знамя” (2001).

Source: ЗДЕСЬ и другие материалы Интернета

Из книги Леонида Зорина "Авансцена". Мемуарный роман.[править]

... Я помнил не только тот давний снимок, помнил отчетливо и тот день, когда меня повели сниматься. С утра готовились к этой акции - мать тщательно расчесала кудряшки, надела новенькую матроску, отец подтянул мои длинные брючки, выглядевшие на малыше забавно,- все трое отправились в фотографию.

С пыльной Бондарной, где мы жили, где стоял двухэтажный дом с подворотней, заставленный мусорными ящиками, с узким двориком, в который смотрели галереи и окна соседних домов, мы вышли на Армянскую улицу.

Она вела к центру и почему-то казалась невероятно широкой, возможно потому, что Татарская, которая вилась параллельно, была приблизительно вдвое уже.

Рядом с нами,не обгоняя нас, но ни на метр не отставая, шагал высокий азербайджанец с худым, заросшим щетиной лицом. Прошел сначала один квартал, потом еще и второй, и третий и только тогда остановился и выпалил, цокая языком:"Хороший мальчик! Пусть долго живет!"

Солнце уже набрало силу, когда мы шли через круглый садик со странным именем "Парапет", скамьи сияли и пламенели, даже в тени, под густой листвой, нас доставал полуденный жар. Дошли до Ольгинской - в самом начале, на пересечении с Кривой, располагалось ателье, которое слыло лучшим в городе. И мы вошли в него, точно в грот - было темно, прохладно и тихо...

...Фотография и в самом деле занятная.Сколько минуло лет? Не стоит подсчитывать.

"И снится: еще не скрипит поясница.

И мнится: я молод

И гибок, как хлыст.

И дух мой не смолот,

И боль не теснится,

И мой - этот город,

А я - футболист.

Все это - невидимого экрана

Волшебная оптика.

Давний апрель.

Как терпко и пряно!

Так дышит моряна.

Провинция. Каспий.Моя колыбель.

И так еще рано. Начало пролога.

И так уже поздно. Уже не кино.

Но небо так звездно. И я - у порога.

И все несерьезно. И все решено."

Вряд ли я снова увижу Баку. Но в этих стишках - чистая правда:"И мой - этот город". Мой - этот город. Почти полстолетия мы в разлуке,но чувство родства неистребимо. Стоит увидеть на телеэкране ежевечернюю метеосводку и в ней среди череды городов весточку о бакинской погоде, сердце непроизвольно сжимается - как в жаркую кисельную массу входишь в каленый кавказский воздух, снова, изнемогая от зноя, грузно ползут горбатые улицы - с нагорья, мимо горластых дворов - к прогретому до донышка морю, к коричневой мазутной волне.

Как упоительна эта музыка пестрой разноязычной речи! Слова непохожи, но интонация, но этот апшеронский акцент с его протяженными низкими нотами словно творит единый язык - для русских, азербайджанцев, армян, для европейских и горских евреев, для греков, лезгин, персов и турок. Кто только не живет в этом улье!"

«Самые продуктивные мои годы пришлись на цензурный мрак»[править]

Беседа с Леонидом Зориным

04.06.2009 Интервью:Любовь Борусяк Новая литературная карта России, раздел "Досье".

Любовь Борусяк: Сегодня мы беседуем с Леонидом Генриховичем Зориным, знаменитым драматургом, пьесы которого в нашей стране знают, наверное, все. Многие из его пьес, которые были созданы в середине ХХ века, прекрасно себя чувствуют и в веке нынешнем. А телевизионный фильм «Покровские ворота» по пьесе Леонида Генриховича стал тем, что в последние годы называют «культовое кино». Текст этого произведения расхватали на цитаты, все — от мала до велика — помнят его практически наизусть. Леонид Генрихович, многие ваши пьесы я, естественно, знаю с детства, помню очень хорошо. В последние годы вы пишете очень много, но в основном занимаетесь уже не драматургией, а прозой, написали очень интересные воспоминания, а кроме того, что было для меня совсем неожиданным, стихи. А в прошлом году в эфир вышел телесериал по роману Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок», к которому вы написали сценарий. Леонид Зорин: Это такая дань дружбы. Вообще я такими вещами не занимаюсь, но это нужно было сделать в память о моем друге Анатолии Рыбакове.

Л.Б.: Телевидение — это особая для вас история, а начать мне хочется вот с чего. В последнее время я обратила внимание, что очень много известных людей, москвичей — выходцы из Баку. Создается ощущение, что это был город очень активной интеллектуальной жизни. И вы, создатель «Покровских ворот», самого московского произведения, тоже приехали оттуда, да и учились сначала там. И только потом стали москвичом.

Л.З.: Да, я бакинец, но и москвич я уже давно — с 1948 года, более 60 лет.

Л.Б.: А есть какие-то воспоминания о Баку? То, что потом помогало вам в жизни.

Л.З.: Естественно, это воспоминания детства и юности. Они же самые стойкие, они, естественно, откладываются очень сильно, ярко, резко. Как сказал Экзюпери, «все мы родом из детства». Это очень верная формула. Во многом именно детство формирует писателя на всю его жизнь.

Л.Б.: Вы начали писать необычайно рано. Первое произведение было создано в 10 лет. Сам Горький обращает внимание на чудо-мальчика.

Л.З.: Я не был вундеркиндом, Алексей Максимович в своей статье как раз подчеркнул, что в вашем покорном слуге не было ничего от вундеркинда, он это специально оговаривал. Никакой такой отрешенности во мне не было, я был очень «земной» и во всех отношениях здоровый человек. Писать я действительно начал рано. Первые стихотворные строчки я написал в 4 года.

Л.Б.: И сами записали?

Л.З.: Да, сам. Сначала записывал покойный отец, потом я сам. А первая книжка в типографии вышла, когда мне было 9 лет[1]

[2] Л.Б.: Как же так получилось?

Л.З.: Баку — город южный, честолюбивый. Мальчик пишет стихи, и в издательстве возникла идея издать его книжку.

Л.Б.: Вы свои стихи куда-то давали, кому-то показывали, чтобы эта книга появилась?

Л.З.: Никуда я их не давал. Но тогда жизнь была более домашняя, локализованная. Все всех знали, хотя город был большой, миллионник. Я уже не помню, как про меня узнали. Но послали в Москву, напечатали эту книжку. Так что мое детство начиналось довольно опасно. Ведь это могло иметь и не самые лучшие последствия. Но очевидно, основа была нормальная, обошлось.

Л.Б.: Наверно, родители правильно себя вели, уберегли вас?

Л.З.: Думаю, что да. Об отце я сохранил совершенно фантастические воспоминания. Это был невероятный человек в смысле своих человеческих качеств.

Л.Б.: Я читала ваши воспоминания об отце. Они необычайно теплые, глубокие. Такое ощущение, что это родство сохранилось. Вы пишете, что отец жил только вами, в этом был смысл его жизни.

Л.З.: Думаю, да. К тому же так сложилось, что я довольно рано уехал из Баку, а он там остался. Это был, конечно, драматический момент в его жизни.

Л.Б.: Разорвать такую близкую связь было невероятно тяжело. Он не возражал против вашего отъезда?

Л.З.: Он понимал, что мне в Баку делать нечего. У меня были хорошие отношения с азербайджанским поэтом Самедом Вургуном. Это был замечательный поэт и очень интересный человек. Его уже давно нет на свете. В Баку теперь стоит его памятник. Постепенно люди, которых я знал, становятся памятниками. И Вургун, и Булат Шалвович.

Л.Б.: Мне кажется, памятник Булату Шалвовичу — это один из лучших среди новых, поставленных в Москве. Большинство новых памятников вызывают очень противоречивые чувства, а этот очень хороший.

Л.З.: Да, это хороший памятник. Так что они продолжают свою жизнь в камне. Грустно, но, с другой стороны, это не худший вариант продолжения жизни. Так вот, Самед Вургун сказал мне очень простую фразу: «Леня, если б я жил в Евлахе, неужели бы я не приехал в Баку?» И он был совершенно прав. Какая у меня могла быть перспектива в Баку? Ну, переводить азербайджанских поэтов или писателей, преподавать.

Л.Б.: Вы знали азербайджанский язык?

Л.З.: Немного. Молодость была у меня спортивная. Я был молодым футболистом, играл. Город был очень многонациональный, в нашей футбольной команде были люди пяти-шести национальностей. Так что надо было знать язык. Я читал и писал по-азербайджански, мог объясняться в пределах бытовой речи. Этот язык не был для меня чужим, хотя в совершенстве я им так и не овладел.

Л.Б.: Отец очень без вас тосковал. У него не было идеи поехать с вами и как-то устроиться в Москве?

Л.З.: Это было очень сложно. Во-первых, у меня была сестра, которая училась в школе. Сейчас она тоже в Москве, но тогда она была в Баку. Надо было ее доучивать. Кроме того, квартира в Москве была труднодостижима. Нужно было обменять жилье, а охотников поехать из Москвы в Баку было не так уж много.

Л.Б.: Приехав в Москву, вы поступили в Литинститут?

Л.З.: Нет. Я поступил туда на заочное отделение, когда жил в Баку. Я практически закончил его тоже в Баку. Когда в 1947 году я приехал в Москву, оставалось сдать госэкзамены.

Л.Б.: То есть у вас в 23 года было уже два высших образования — филологическое и литературное?

Л.З.: Да, так получилось.

Л.Б.: Вы учились в Литинституте как драматург или как поэт?

Л.З.: Скорее как драматург.

Л.Б.: То есть вы не только рано начали писать, но и определились с драматургией тоже очень рано.

Л.З.: Это было ясно давно. Моя первая маленькая пьеса пошла еще в Баку, но я не считаю ее своей премьерой. Премьерой я считаю «Молодость» в Малом театре, поставленную в 1949 году. От нее я веду счет, а с тех пор написано 50 пьес. Хотя я уже давно не пишу пьес, но недавно все-таки написал, она была напечатана в журнале «Знамя». Но это исключение. С тех пор, как я перестал писать пьесы, я написал уже 10 томов прозы. Это немало. Так что сейчас я прозаик.

Л.Б.: А почему ушли из драматургии в прозу?

Л.З.: Это получилось естественно. Драматургия — очень аскетический жанр. Она не должна быть болтливой, многоречивой. И проза, конечно, не должна быть болтливой, но когда у вас есть желание высказаться, подумать, поанализировать, вы не можете обойтись короткими репликами.

Л.Б.: Рамки драматургии стали тесными, стало не хватать их возможностей?

Л.З.: Вот именно. Роман — это роман, повесть — это повесть, а пьеса — это 60 страниц. Если сильно больше, она плохо смотрится. Я своим студентам всегда говорю, что писать надо лаконично, четко, овладеть искусством реплики, чтобы это не давило на людей. Нельзя задавливать текст. Это должны быть короткие реплики, но большой емкости. Надо многое в них вложить, только не за счет растекания по древу. А в повести можно остановиться, сделать передышку.

Л.Б.: Кроме того, в прозе может быть выражено личностное начало автора.

Л.З.: Да, а в пьесе вы обязаны раствориться в своих героях. И если из них «прёт» автор, это очень нехорошо. А вот авторская проза вполне допустима, исповедальную прозу многие любят. И сам я к ней иногда склонен.

Л.Б.: К вопросу об исповедальности. Честно скажу, когда я читала некоторые из ваших воспоминаний, прямо ком в горле стоял.

Л.З.: Вы имеете в виду «Авансцену»?

Л.Б.: Да, очень сильное эмоциональное воздействие она оказывает.

Л.З.: Спасибо, приятно слышать. Это воспоминания о своем, личном. Но есть многое и с вымышленными героями, которые тоже живут своей жизнью. Сейчас, например, «Юдифь» очень хорошо читается. Она была в «Знамени», где у меня уже 19 публикаций. В «Новом мире» я тоже довольно много напечатал. Но я уже немолод, мне трудно заниматься всеми журналами. Так уж исторически сложилось, что больше всего я связан со «Знаменем».

Л.Б.: Леонид Генрихович, как такому молодому, никому не известному автору удалось не только быстро поставить свою пьесу, но еще и сразу в Малом театре — месте консервативном, доме Островского. Этот театр всегда позиционировал себя в качестве носителя традиции, а уж в сталинское время тем более.

Л.З.: Это был счастливый случай. Но коль скоро вы читали «Авансцену», вы знаете, как это произошло.

Л.Б.: Но расскажите все-таки, пожалуйста. Возможно, ее читали не все.

Л.З.: Это была чистой воды случайность. В Баку побывал один документалист, мы с ним познакомились, и я сказал, что собираюсь в Москву. Летом я приехал, остановился в гостинице и снял комнатку — проходную такую, в 8 квадратных метров, в которую поселился, когда переехал в Москву окончательно.

Л.Б.: Это был первый шаг к тому, чтобы стать Костиком из «Покровских ворот»?

Л.З.: Конечно, это ведь абсолютно автобиографическая история. А этот документалист как раз в это время, летом, встретил знаменитого режиссера Малого театра Цыганкова. Спросил его, как жизнь, а Цыганков отвечает: «Трудная жизнь, нечего ставить». На что мой знакомый ему сообщил, что есть один молодой человек, который написал пьесу. Цыганков позвонил мне в гостиницу, а я настолько растерялся, что даже не сказал, что приду к нему. Говорю ему: «Буду рад вас видеть. Приходите ко мне в гостиницу. Номер такой-то». Несмотря на свой уже достаточно солидный возраст, он пришел ко мне, 23-летнему молодому человеку. Уверяю вас, я так сказал не из невежливости, а просто от растерянности.

Он пришел ко мне со словами: «Мне сказали, что у вас есть пьеса». А мне самому эта пьеса к тому времени уже перестала нравиться, и я сообразил, что не надо ее Цыганкову давать. Поэтому я ответил так: «Я думаю написать пьесу, и она у меня будет готова в сентябре». Он спросил, покажу ли я ему эту пьесу, я дал утвердительный ответ. И я вернулся в Баку, чтобы ее написать. Но это ведь было мое последнее лето в Баку, и, конечно, мне было не до пьесы. Хватился я только в первых числах сентября, и сравнительно быстро, недельки за две, я эту пьесу написал.

Л.Б.: Такого рода ситуации у Вас потом возникали неоднократно.

Л.З.: Конечно, но тогда, в первый раз, надо было отнестись к этому более серьезно. Когда я приехал, то позвонил Цыганкову, мы довольно скоро встретились, и я ему отдал эту пьесу. Как ни странно, она была принята Малым театром. Это действительно было очень странно. Когда я пришел, он мне сказал, что я должен зарегистрировать мою пьесу у них в литературной части. Там был порядок. Я пришел туда познакомиться. И когда я эту пьесу регистрировал, у нее был какой-то четырехзначный номер, то есть там лежали тысячи пьес. Ведь все авторы посылали в Малый театр свои пьесы. Это наивно, но понятно. Тем не менее, на мою обратили внимание. Но, в отличие от других, сам я бы ее не понес в Малый театр — так получилось, что инициатива пошла от них.

Л.Б.: Вот с этого момента вы и стали профессиональным драматургом?

Л.З.: Да, после этого пошла жизнь со своими радостями и своими огорчениями. Совсем скоро, 2 мая 2009 года у меня будет маленький юбилей — исполнится ровно 60 лет со дня моей премьеры.

Л.Б.: Разумеется, вы были на премьере «Молодости».

Л.З.: Да, конечно.

Л.Б.: А потом эта пьеса шла еще где-нибудь?

Л.З.: Да, и довольно широко. Это же было иерархическое время. Пара десятков театров ее поставила после «Малого».

Л.Б.: А потом были пьесы, которые ставили сотни и сотни театров.

Л.З.: Были, но были пьесы, которые шли только в одном театре. По-разному получалось. Но 2 мая 1949 году — эту дату я помню хорошо.

Л.Б.: Конечно, как можно не помнить?! У вас ведь сын позже родился, только через 7 лет, а тогда вообще все только начиналось. Начиналось феерически, но потом тучи несколько сгустились, Ваша жизненная ситуация стала достаточно сложной. Как я поняла из ваших воспоминаний, после этой премьеры вы очень осмелели и решили, что вам многое позволено.

Л.З.: Может, и так, во всяком случае, я делал то, что меня волновало. Я понимал, что писать о том, что тебя не волнует, не имеет никакого смысла, это будет ремесленничество в чистом виде. Вот я и написал о том, что меня волновало, и попал в очень больное место. Я написал пьесу «Гости» — о перерождении нашей власти, нашего высшего круга, о неприкрытой буржуазности нашего высшего эшелона. И это было принято очень болезненно. А ведь еще Берия был в полной силе.

Л.Б.: А какие у вас были представления об идеальном обществе? Почему вас это так возмущало?

Л.З.: Представления куда более романтические. Порядочность какая-то должна быть, равенство возможностей. А я видел, что эти люди совершенно отгорожены от нужд обычных людей. Они командуют, а не чувствуют, руководят, но не печалятся их печалями, не живут их радостями. Это совершенно разные классы, разные жизни, которые никак не соприкасаются. Огромная страна живет своей жизнью, и живет какая-то кучка властителей своей жизнью, совсем иной. Пьеса была очень темпераментной. Один акт там кончался тем, что героиня говорит: «Господи! До чего же я ненавижу буржуев!»

Л.Б.: В 1950-ые годы эта тема очень остро воспринималась. Как мы помним, герой Розова тоже ненавидел буржуев, правда, это были родители-мещане. У него была семейная история, а у вас — социальная.

Л.З.: Розов был умнее. Я был глупее и полез в это дело.

Л.Б.: А вы не ожидали, что идеи вашей пьесы могут не понравится наверху?

Л.З.: К этому я был готов. Но то, что я стану героем постановления самого высокого уровня, было для меня неожиданностью. Началась жуткая драма. В течение двух лет я был главным героем всех газет. Можно было открыть любую и прочитать: «Зорин — клеветник».

Л.Б.: Но было же постановление по Зощенко и Ахматовой.

Л.З.: Это все же было от меня далеко. К тому же шел 1954 год, уже и Сталин умер. Правда, Берия еще не умер. Но дело даже не в них. Все Политбюро очень болезненно мою пьесу восприняло. Это действительно был новый класс, главным врагом которого был Милован Джилас, югославский диссидент с книгой о новом классе. У нас зарождается новый класс, и вдруг появляется такая джиласовщина.

Л.Б.: Когда Сталин умер, у вас было ощущение, что эпоха меняется и теперь уже можно говорить открыто?

Л.З.: Нет.

Л.Б.: Значит, очарования от прихода нового времени вы не испытали?

Л.З.: Нет, я знал, что цензура по-прежнему осталась очень жесткой. Она была совершенно идиотическая.

Л.Б.: Она не стала мягче? Ведь после ХХ съезда все-таки многое было опубликовано.

Л.З.: Во-первых, до 1956 года надо было дожить. Шел 1953, потом 1954-год, и цензура оставалась очень жесткой. Я помню, что уже в моей первой пьесе, в «Молодости», приходилось кое-что снимать. А потом цензура приняла совершенно идиотический характер. Мне зачеркивали слово «смеркается».

Л.Б.: Почему?

Л.З.: Потому что оно грустное, пессимистическое, ненужное. Это нормальный человек не может понять, не мучайтесь.

Л.Б.: Но в нем не видно никаких политических коннотаций.

Л.З.: Тем не менее. Живем-то в стране дураков, и ничего тут не поделаешь. Цензура — это вообще невероятная удавка на шее. Поэтому внешне жизнь вроде была не самая плохая, но... Я очень завидую молодым людям, которые не знали цензурной удавки. Я всю свою жизнь до 1988 года жил в обстановке очень серьезной цензуры. Должен сказать, что при Брежневе она даже усилилась по сравнению с Хрущевым. И дальше. Чем больше они гнили, тем тяжелее был этот пресс. Лучшие, самые продуктивные мои годы пришлись на цензурный мрак. Жить с этой петлей было очень тяжело.

Л.Б.: Тяжело было, наверное, каждый раз выверять свои слова, думать — пропустят или не пропустят?

Л.З.: Как говорил Леонид Леонов: «Я макаю ручку в чернила и ищу необходимое слово. Пока я его нахожу, чернила высыхают на кончике пера, и мне уже не хочется писать». А он был еще относительно привилегированным писателем, а я был совсем молодым человеком. После «Гостей» мне вообще ни одной пьесы не удалось написать, чтобы она спокойно выходила. Нужно было проявить стойкий характер.

Л.Б.: Вы ведь тогда тяжело заболели. Это было связано со сложившейся ситуацией, с постановлением?

Л.З.: Конечно, и напрямую. В такой ситуации надо было ходить, тосковать, переживать, а я все держал в себе. Выпустить пар я считал недостойным мужчины. Отсюда начавшиеся болезни. Это мне объясняли очень крупные, блестящие медики с человековедческим уклоном.

Л.Б.: Если вы попали к таким врачам, вам очень повезло. Поэтому, наверное, мы с вами сейчас и беседуем, причем я вижу, что вы в добром здравии.

Л.З.: Да, мне повезло. С этими людьми у меня завязались хорошие отношения на много лет.

Л.Б.: Я сейчас вспомнила о Гроссмане. Он умер, не смог пережить историю с его романом.

Л.З.: Да, а ведь это был могучий человек. Но его рукопись по сути дела арестовали.

Л.Б.: Все-таки вам повезло в том, что в это тяжелое, трагическое время литературные и драматические произведения были нужны очень многим. А сейчас, слава Богу, нет цензуры, но очень мало читателей. Правда, зрители в театрах остались, но часто они ждут от театра только развлечения, психологического массажа.

Л.З.: Да. Вы знаете, но я предпочитаю наше время. Мне не так важны зрительский интерес и аплодисменты, как возможность написать стоящую вещь. А ее можно написать только когда нет цензуры. В условиях несвободы литература не развивается. На протесте можно многое сделать, но это литература сопротивления, которую подпирает публицистика.

Л.Б.: А вас это не увлекало?

Л.З.: Вначале, когда был молодой, увлекало. Но потом я ставил себе большие задачи, и было важно понравиться не столько зрителю или читателю, сколько себе. Так писать очень трудно, потому что себе ты не нравишься. То не нравится, это не нравится. И начинается каторга. С ней я и прожил лучшую часть жизни. Но если что-то сделано, то только благодаря этой каторге.

Л.Б.: Вы ведь всегда очень много работали.

Л.З.: Каждый день без выходных.

Л.Б.: В своих воспоминаниях вы пишете, что не успевали закончить одну пьесу, как возникало ощущение: «Надо, надо!». А почему надо?

Л.З.: Это не объяснишь. Скажу так: мне было трудно жить в праздности. Тоска, мука, неинтересно, ничего не хотелось. И домашние всегда мечтали, чтобы я сел за стол и начал работать. Тогда сразу настроение хорошее, все сразу нормально. А так хандра. Кому это надо?

Л.Б.: А как вы встретились с «Современником»?

Л.З.: У меня были очень хорошие отношения с ребятами из «Современника», это было уже свое поколение. С Олегом Ефремовым мы были большими друзьями к тому времени, когда они меня впервые поставили. Я понимаю, что сейчас не время для лирических разговоров, но мало кого в своей жизни я любил так, как Олега.

Л.Б.: Почему же не время? Наоборот, мне кажется, что когда люди ушли, разговоры о них тем более нужны. Они нужны, пока друзья живы, они очень нужны, когда они от нас уходят.

Л.З.: Знаете, это все-таки интимное дело. Но, конечно, ощущаешь себя пусто без многих людей. Своя генерация была. Вместе страдали, вместе радовались, теперь долго перечислять тех, кто ушел.

Л.Б.: А разве можно забыть, сколько вы пережили с «Медной бабушкой».

Л.З.: Да, и надо было иметь силу Олега, чтобы это все-таки удалось поставить. «Медная бабушка» вызвала какое-то дикое ожесточение. Просто удивительно, что наши правители ненавидели это так же сильно, как Николай I.

Л.Б.: А что такого особенного было в этой истории? В конце концов, Пушкин — это наше все.

Л.З.: Да, это наше все. Но он не может жить, он одинок, с гением просто по определению никто не может ужиться. Всем с ним плохо, он всем мешает. И Соболевский ему так и говорит: «Тебе некуда деться!»

Л.Б.: Я помню, что впечатление от «Медной бабушки» было очень острым, депрессивным. Время было очень такое тухлое, и эта пьеса очень усиливала, обостряла ощущение эпохи.

Л.З.: Он ему говорит: «Уезжайте! Вы свой злейший враг, вы раздражаете своим видом. Уезжайте!» Это было в Ялте, поздно вечером, даже ночью. Я писал последние строчки этой пьесы. Когда я написал эти последние строчки: «Куда же мне деться? Я сам не рад», слезы хлынули у меня из глаз. Я не мог писать, потому что ничего не видел. От жалости, которую я к нему испытывал.

Л.Б.: Только к нему или к себе тоже?

Л.З.: Нет, в тот момент я не думал о себе. В общем, я как-то дописал, вышел на улицу, спустился вниз к морю и долго ходил, слушал, как бьются волны. Мне тогда казалось, что это главная пьеса, что больше ничего не надо писать. И когда Олег вздумал ее поставить, выяснилось, что никто не даст ему это сделать.

Л.Б.: Я тогда читала, что не сам Олег хотел Пушкина играть, что он видел в роли Пушкина только Ролана Быкова, но его не разрешили категорически.

Л.З.: Не разрешили. Он невысок, а Пушкин должен был быть красив, как Дантес. Я помню, что Быков чуть не повесился. Он же сыграл гениально.

Л.Б.: Мне кажется, это был актер, реализовавший свои возможности далеко-далеко не полностью.

Л.З.: Это был грандиозный артист, невероятный. И Олег сказал: «Нет, эта пьеса выйдет. Я сыграю сам». И сыграл сам.

Л.Б.: Это была очень длинная история, о том, как боролись за «Медную бабушку», можно написать особую пьесу, если не роман.

Л.З.: Он отдал четыре года своего сердца, чтобы это сделать.

Л.Б.: А вы как-то участвовали в «пробивании» этой пьесы, помогали Ефремову?

Л.З.: Конечно. Встречался с министром, ходил к ней на прием. Фурцева сама меня пригласила, вразумляла, воспитывала. Должен сказать, она со мной много глотнула. Она ведь была по-своему приятная женщина. Кончила она очень плохо именно потому, что женское начало в ней все-таки было.

Л.Б.: Хотя внешне она была не очень женственная, как мне кажется.

Л.З.: Что вы! Она была безумно красива.

Л.Б.: И обаятельна?

Л.З.: Ну, она себя всегда застегивала. Как-то раз она расстегнулась. Мы с Ефремовым делали «Закон», и она помогла, чтобы он вышел. Так вот, мы втроем у нее были. Я теперь склонен думать, что она относилась ко мне не очень плохо. Она была живая, что для нее плохо кончилось, поскольку она не нашла общий язык со своим начальством. Я так до конца не понимаю, что это была за смерть.

Л.Б.: Вы считаете, что там было нечисто?

Л.З.: Я не могу ничего утверждать. Но таково мое впечатление.

Л.Б.: Я помню, тогда ходили всякие слухи, но никто ничего не знал.

Л.З.: Кто же это все расскажет? Но нет у меня ощущения, что это была естественная смерть.

Л.Б.: Но ей не всегда удавалось вам помочь?

Л.З.: Иногда не удавалось, всякое бывало. Я уже к тому времени относился к таким вещам философски, понимал — такая жизнь. Не хочешь всего этого иметь, пиши как Сафронов. И все будет хорошо. От тебя же зависит, никто же тебя не просит нарываться.

Л.Б.: Я помню, какой фантастический успех имела тогда «Варшавская мелодия». Когда вы ее писали, у вас было ощущение, что вы необычайно остро и болезненно ощутили нерв времени? Ведь было какое-то всеобщее помешательство. Вся страна смотрела, все театры ставили. Вы ходили на премьеры?

Л.З.: Не на все, это было бы просто невозможно. «Варшавская мелодия» везде шла, даже в Нью-Йорке, в Гаване, в Париже. Везде. Недавно ее показывали по телевизору. Мне позвонила Юля Борисова, говорила, что ее просто замучили звонками после показа. И меня тоже. То есть действует на людей и по сей день. Ее все время ставят.

Л.Б.: Но тогда это, конечно, был прорыв. И эмоции — мелодрама, и трагедийные элементы, и любовь, расставания, и безнадежность. Всё там было.

Л.З.: Трудности этой пьесы проистекали именно из-за того, что она не была чистой мелодрамой.

Л.Б.: По форме — мелодрама, по содержанию — там очень много глубокого.

Л.З.: Конечно, социальная пьеса, конечно, социальная трагедия. Отсюда шли все сложности.

Л.Б.: Как возникла сама идея? Был какой-то личный повод?

Л.З.: Я боюсь отвечать на этот ваш вопрос. Всякое произведение только тогда производит впечатление, когда оно пережито, интимно. В этом весь секрет этого дела — интимное становится общим. Если этого нет, не возникает искра. Твое глубоко личное должно попасть в точку общественного настроения.

Л.Б.: А чего тогда ждало общественное настроение? Что такое необходимое им люди вычитали в пьесе?

Л.З.: Вечную тему, которая позволяет «Варшавской мелодии» жить уже почти полвека. Я ее написал в 1966 году. Главное — это тема обреченности. Любовь обречена, потому что государство сумеет растоптать вас своим паровым катком. И, сделав свою работу, оно удовлетворенно потирает руки над вашим прахом и над прахом вашего чувства. И два человека, когда они, наконец, встречаются, могут соединиться. Но уже нечем соединяться. Держава уже сделала свое дело. Обреченность чувства. Эта пуля била по зрительному залу. Каждый проецировал это на себя. Каждый в своей жизни кого-то любил, и у каждого было ощущение хрупкости его счастливого мига. Миг пройдет — и это исчезнет. Всегда есть какой-то надсмотрщик. Неизвестно какой: сама ли держава или то устройство жизни, которое она создает. И это не даст этому мигу осуществиться.

Л.Б.: Для одних зрителей была важна социальная сторона, для других — личная. Ведь это ощущение невозможности слияния идет еще с платоновского «Пира», когда половинки ищут друг друга и обречены не найти.

Л.З.: Да, это вечное чувство обреченности сработало в данных конкретных условиях. Таких историй был миллион, как вы знаете.

Л.Б.: И некоторые гораздо хуже кончались.

Л.З.: Кончались ужасно. Главное, что это вечная история. Она всегда обречена. Сегодня из-за одного, завтра — из-за другого. Но обречена.

Л.Б.: Да, а уж сколько было над этой вашей историей слез пролито, можно небольшое море создать.

Л.З.: Да, я же говорю, что сейчас, как фильм по телевидению показали, был просто шквал звонков.

Л.Б.: А кто звонил, что это за люди?

Л.З.: Незнакомые звонили. Доставали телефон и звонили.

Л.Б.: Понятно, что в основном звонили женщины, это больше женская история.

Л.З.: Больше женщин, но были и мужчины. В основном звонили, чтобы поблагодарить. Это были чисто эмоциональные вскрики, ахи, охи. Желали здоровья и т. д.

Л.Б.: А когда пьеса была поставлена, как же вы жили? Вам, наверное, вообще нигде нельзя было появиться?

Л.З.: Я же не артист. Мише и Юле было довольно сложно тогда. Я знаю, что творилось, скажем, в Будапеште. Там играла очень знаменитая актриса. Она 34 раза она на моих глазах выходила на сцену кланяться. Творилось что-то невероятное: процесс зрительской реакции занимал полспектакля. То же самое было в Нью-Йорке.

Л.Б.: А для актрисы какой подарок. Ведь хороших женских ролей всегда не хватает, а тут просто великолепная роль!

Л.З.: Что и говорить, у этой пьесы была счастливая судьба.

Л.Б.: Да, но еще более счастливой стала судьба у написанных в том же году «Покровских ворот».

Л.З.: У них, конечно, тоже.

Л.Б.: Я работала на телевидении и знаю, что есть некоторое (относительно небольшое) количество старых фильмов, которые выдерживают неограниченное число показов. Их можно показывать 100 раз, 200, 500, 1000, и всегда очень высокие рейтинги, аудитория в восторге. Это комедии Гайдая, некоторые фильмы Рязанова, «Москва слезам не верит» и еще несколько. Так вот, «Покровские ворота» относятся к числу старых фильмов, которые публика любит безмерно. Их всегда активно смотрят, их растащили на цитаты, их знает каждый. Это необыкновенно счастливая, редкая для фильма судьба. Что с этой пьесой, как вам кажется? Почему «Покровские ворота» так любят?

Л.З.: Мне трудно это комментировать.

Л.Б.: Понятно, у вас была ностальгия по этому мальчику, который приехал в Москву из провинции, например, из Баку. Пьеса-то автобиографическая.

Л.З.: Должен сказать, я никогда не влезаю в дела режиссеров, никогда не даю советов по подбору актеров. Никогда. Единственный случай — это как раз в «Покровских воротах». Я их настолько лично ощущал, что при моем полном доверии к Мише Козакову, а мы личные друзья, это был единственный случай, когда я позволил себе отказать выбранному Мишей актеру.

Л.Б.: По-моему, у Козакова это был режиссерский дебют или второй фильм. И он очень хотел поставить эту пьесу.

Л.З.: Это была вторая Мишина картина после «Безымянной звезды», и он поставил «Покровские ворота» и как пьесу, и как фильм. Так вот я согласился с его выбором артиста на роль Костика только когда он нашел Олега Меньшикова.

Л.Б.: Звезда Меньшикова ведь с этого и начала восходить. Это была для него счастливейшая роль. Чем он вам так понравился?

Л.З.: Он точно схватил интонацию, музыку. Беспечность и уверенность молодости в том, что молодость вечна, что жизнь принадлежит ему.

Л.Б.: Там вообще замечательные актерские работы.

Л.З.: Это блистательный ансамбль. Очень хорошая, образцовая козаковская работа.

Л.Б.: А идея использовать песни Окуджавы была ваша или его?

Л.З.: Целиком его. Кроме того, что очень важно, у него замечательное, к сожалению, редкое для режиссеров, чувство текста. Он слова никогда не переставит, очень бережно к этому относится. Литературный человек, чувствует литературу. В театре с этим не очень. Там могут поменять местами слова, заменить и т.д.

Л.Б.: А вы болезненно к этому относитесь?

Л.З.: Чрезвычайно болезненно. Слишком долго, иногда по слогам считаешь, чтобы это было верно и точно, а в театре все это нарушается. А с Мишей было просто замечательно работать.

Л.Б.: Все эти пьесы: и «Бабушка», и «Покровские ворота», и «Варшавская мелодия» были написаны практически одна за другой. Это была какая-то ваша болдинская осень, весна, год. А потом ведь еще была «Царская охота».

Л.З.: Да, «Царская охота» имела очень большой успех. Она нашла себе замечательных исполнителей в театре «Моссовета»: Маркова, Терехову. И в Вахтанговском она хорошо прошла.

Л.Б.: У вас как-то получалось, что все время менялись жанры. То мелодрама из современной жизни, то комедия, то историческая драма, то история более близкая, то более дальняя. Как вы так быстро переключались на совсем разные эпохи, реалии? Вот вы заканчивали современное произведение — и тут же уходили в XVIII век. Вы вообще интересовались историей? Она вас влечет?

Л.З.: Влечет, конечно. Я очень ею интересовался. А когда уже пошла проза, пришлось работать вообще без всяких перерывов. Пьесу можно написать довольно быстро, если ты ее почувствовал.

Л.Б.: Да. «Произведение было готово, его осталось только написать».

Л.З.: А проза — это многолетний процесс. Пишешь, пишешь, а время идет. «Странник» и «Злоба дня» — это все-таки несколько лет. Писателю надо долго жить.

Л.Б.: Да, Корней Чуковский когда-то сказал: «В России надо жить долго».

Л.З.: И не только в России. Иначе прозаик не успеет много написать.

Л.Б.: С поэтами совсем другая история, но вы ведь сейчас и стихи пишете. В этом году уже опубликована подборка в «Знамени».

Л.З.: Это больше для себя, а проза — это сладкая, но каторга.

Л.Б.: А стихи — не каторга?

Л.З.: Нет.

Л.Б.: Можно вас попросить что-нибудь прочитать из последних стихотворений? Я прочитала свежие подборки, и Ваши стихи показались мне очень светлыми.

Л.З.:

Что имею — поделом.

Обошелся без свободы;

Все отпущенные годы

Жил за письменным столом.

Стол достался мне в удел,

Был единственной отрадой;

Что творилось за оградой

— толком я не разглядел.

Но такая слепота

Иногда бывает зрячей;

И была моей удачей

Власть бумажного листа.

Л.Б.: Спасибо огромное!

Примечание:

И самое интересное это - Аннотация Савина

Издательский твердый переплет, обложка с иллюстрацией (фотография автора). Хорошая сохранность. Первое издание. Единствнный сборник подававшего большие надежды юного поэта Л. Зальцмана (в момент выхода сборника ему было 9 лет). С очень интересным в духе эпохи предисловием, в котором автор предисловия, деятель культуры той эпохи, называет совсем юного мальчика поэтом-революционером, творчество которого проникнуто любовью к стране советов и ненавистью к буржуазии. "Страна творческого созидательного труда - СССР - будет родиной лучших поэтов", - пишет автор предисловия к сборнику. О дальнейшей судьбе юного поэта ничего не известно, не исключено, что он и его родители разделили горькую участь советской творческой интеллигенции в страшные годы сталинского террора. Интереснейший феномен эпохи. Ценные материалы к истории русской культуры тридцатых годов. Редкость.

Воспоминания Киры Фидлер о Леониде еще Зальцмане[править]

Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный... в литературу...

О Лене Зальцмане

В 30-е годы теперь уже "прошлого" века популярным местом отдыха у бакинских семей был Нальчик и его живописные окрестности.

Как только заканчивались занятия в школах, бакинских детей увозили от жары на все лето, селились в ауле на высоком зеленом берегу полноводной речки Шалушка. Часто разные семьи объединялись, чтобы снять целый дом или большую квартиру, где всем было бы вдоволь места, но при этом царил бы "дачный дух " добрососедства и взаимопомощи, ведь до центра города надо было "добираться" и только по воскресеньям можно было отправиться за продуктами на городской базар.

Именно так мы с моей младшей сестрой Никой и нашей бабушкой Хелей и жили летом тридцать пятого, обещавшим быть особенно знойным, объединившиь с семьей Сувват-ханум Абдуллаевой, матерью моей любимой подруги и одноклассницы Аиды.

С крутой горы, где мы жили, на берег реки вела каменистая тропка, и мы ежедневно проводили время на песчаном пляже.

Однажды вернувшись с пляжа, мы увидели миловидную незнакомую женщину, одетую по-городскому. Только что приехав из Баку, она искала комнату на лето и зашла поздороваться и посоветоваться со взрослыми. Рядом с ней стоял ее сын, по возрасту наш ровесник, по виду - маленький лорд Фаундлерой, только чернокудрый.

Сходство усиливал бархатный костюм, не особенно гармонирующий с дачным интерьером...

Так или иначе мы с девочками вскоре узнали в необычном мальчике Леню Зальцмана, юного поэта, книгу которого мы уже прочли, и она хранилась в нашей домашней библиотеке.

Пока взрослые беседовали, мы пригласили Леню поиграть вместе с нами в мяч и покататься на качелях, одним словом, то что любили сами, считая естественным... Но снисходительно взглянув на нас, прямо в бархатном костюме наш Фаундлерой улегся на траве, на лужайке перед домом, и так и пролежал там до самого окончания переговоров о съеме жилья.

Наблюдая за ним из-за дома, мы увидели, что из хлева вышел теленок. Обогнув лежащего на траве "лорда," оставил огромную лепешку... Нас это очень рассмешило, и мы убежали играть в сад.

Ленина мама так и не сняла комнату по соседству с нами.Они поселились в гостиничном номере в центре Нальчика недалеко от библиотеки.И вскоре нам предстояло еще раз встретиться с нашим земляком, с "достопримечательностью" нашего города, как спустя много лет он сам скажет о себе в своей выдающейся книге мемуаров "Авансцена".

Мы не сразу узнали Леню, встретив его в библиотеке. Он был коротко острижен, без кудрей и бархатного костюма, в блеклой майке и спортивных финках, с книгой в руках... На наше приветствие и приглашение заходить в гости, ответил коротким кивком, почти не отрываясь от чтения. Он пропадал в библиотеке, так и запомнился читающим, даже на улице, переходящим через дорогу...

В то лето мы так и не подружились: "А счастье было так возможно, так близко..."

Мне вспомнился этот маленький эпизод, когда я перечитывала "Авансцену", где есть такие слова:

" ... Весьма примечательное обстоятельство - друзья всегда были старше меня. В детстве я этого не замечал, потом с удивлением и печалью думал об этой закономерности. Я тяготился обществом сверстников - в этом была своя ущербность. Был я из молодых, да ранний, так уж сложилась моя судьба."

Фото из архива Юрия Фидлера, любезно предоставлено Наталией Портновой.

Если бы удалось найти материал о постановке "Варшавской мелодии" в бакинском молодежном Театре на Баилове, которым руководил Леонид Герчиков, было бы здорово. Музыку к этому спектаклю написал Леонид Вайнштейн. Играли не профессиональные артисты, а студенты бакинских вузов и, это было восхитительно, лучше, чем на профессиональной сцене. Наверняка есть люди, которые могут знать подробности. Это было 1966-67 годах.

Спасибо Наталье Портновой за подборку материалов и фотографий для статьи, а Кире Фидлер за нежные воспоминания